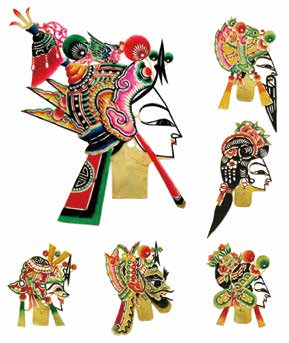

◎清代皮影《大登殿》

唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名,位于河北省东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,是京津唐工业基地中心城市、京津冀城市群东北部副中心城市。

唐山是中国近代工业的摇篮,工业基础雄厚,这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥,孕育了丰厚的工业文明。

唐山历史文化丰厚,“叩马谏伐”“不食周粟”“老马识途”等影响深远的历史典故发生在这里,被誉为“冀东三枝花”的评剧、皮影、乐亭大鼓发源在这里,儒家文化所尊崇的古圣先贤伯夷、叔齐,享誉世界的文学巨匠曹雪芹等均是唐山历史文化的典型代表。

◎精美的唐山皮影头茬造型

唐山皮影,又称滦州影、乐亭影、驴皮影,主要分布于冀东地区,是中国皮影戏中影响最大的种类之一。通常认为滦州影戏初创于明代末期,盛行于清末民初。明朝万历年间,滦州落第秀才黄素志在关外沈阳对滦州皮影的影卷、影人雕刻材料、脸谱和唱腔均进行了重大改良,很多学者认为滦州皮影当溯源于此人。

黄素志在关外改良滦州影后,皮影戏深得满人喜爱。但到清朝中叶国事渐衰,白莲教起义震撼全国,清廷从嘉庆四年(1799 年)至光绪年间,曾多次下令颁布禁演皮影的诏书,滦州皮影也因此一度受到影响。禁令阻止了影戏在官府中的演出,但是在田野乡间却无法禁绝。使滦州皮影戏更广泛的流布于冀东大地。

洋务运动的兴起,唐山近代工业发展迅速,使唐山皮影戏从农村走进城市,率先进入剧场演出,推动了唐山皮影造型、操纵、演唱的改革步伐,使唐山皮影体系更加完善。

抗日战争时期,中国共产党为组织宣传抗日,于 1943 年和 1944 年分别成立了“新长城影社”“抗日影社”,并积极创作演出了许多抗战题材的剧目,开创了唐山皮影剧本和造型的改革先河。

新中国成立后,政府对皮影戏的发展非常重视。1959 年,滦东大众影社与唐山市天光影社合并,成立了唐山皮影剧团。时至今日,唐山皮影剧团一直是唐山皮影创作与演出的龙头。

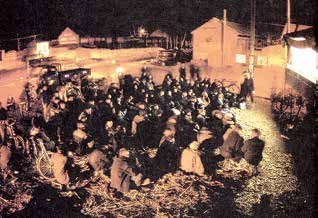

◎唐山皮影在农村演出

◎国家级非遗传承人齐永衡向弟子传授皮影表演技艺

综上所述,唐山皮影自明万历年间形成至今 400 多年,不断改革、传承有序,从未间断。为我们研究唐山皮影非物质文化遗产项目提供了详实宝贵的资料。

唐山皮影造型特征。唐山皮影道具使用的是就地取材的驴皮,由于其透光性好,柔韧性强,其作品传承至今仍完好如初。唐山皮影造型优美,镂雕精细,方中寓圆、刚柔相济,是不可多得的艺术精品。

唐山皮影的演唱特征。唐山皮影戏唱腔借鉴唐山乐亭县方言韵律,并经艺人们对地方曲牌的改革创作形成。加上独特的掐嗓唱法,使唐山皮影戏的演唱在皮影界独具一格,独领风骚。自 20 世纪 20 年代起,先后有英国、美国、日本等唱片公司灌制唐山皮影戏唱片并在国内外广泛发行,为我们对唐山皮影戏的研究提供了宝贵的史料。

唐山皮影的文学剧本(影卷)特征。唐山皮影戏具有“照本宣科”的传统,演出离不开剧本,剧本均出自文人官宦、社会名流之手,情节精彩、语言朴实,雅俗共赏,具有广泛的文学价值和社会基础,因此受到当时出版界的青睐,自清末就有木刻版印刷、石刻印刷皮影剧本发行于市,成为行销全国的流行读物,也是我们研究唐山皮影戏的珍贵史料。

冀公网安备:13020302000629号

冀公网安备:13020302000629号