成兆才(1874-1929),字捷三,艺名“东来顺”,中国近代杰出的剧作家,著名戏曲表演艺术家,评剧创始人之一

评剧,是流传于中国北方的一个戏曲剧种由于其流传之广、剧团之多、观众层面之厂厚,也具有明显的地域特色,是广大人民所喜闻乐见的剧种之一。2006 年5 月 20日,国务院公布了第一批非物质文化遗产名录,评剧被列入国家首批非物质文化遗产评剧主要产生于滦州地区 (今河北省东北部),燕京以东(今北京),故历史上有翼东”“京东”之称,是华北、东北连接的中枢地带。北接辽西,燕山山脉横贯边界,古老的长城横卧燕山之巅,东临汪洋无际的渤海,内陆有滦河、蓟运河、大清河、还乡河等河流。这里士地肥沃,劳动人民在千百年的历史进程中,在这一区域繁衍生息,多民族文化在此融汇和发展,形成了民俗民间文化生长与传承的地理环境,多种艺术的滋润使评剧得以源远流长。

评剧老唱片

据史料记载,评剧形成于清末民初的滦州境内,是从“对口莲花落”基础上发展而来。其发展大致经历了“莲花落对口、拆出”“唐山落了”“奉天落了”“评剧的繁荣兴旺”“评剧的改革出新”等几个时期。

评剧的前身莲花落源于唐代佛曲“莲花”,又名“散落花”,是佛教募化或宣讲时之唱曲。宋代已成为城乡巧者乞讨时之唱曲。清光绪年间 (1875 年左右),莲落盛行于唐山附近,光绪三十四年 (1908 年) 被禁演以成兆才、月明珠、任善庆等为首的莲花落艺人,于困境中崛起,吸收其它戏曲剧种的分场演出形式,把莲花落原有的“单口”“对口”演出形式改成能拆出、分场的演出,并将莲花落改为“平腔”。1912 年,他们创作改编、移植剧本,借鉴皮影、河北梆子、京戏等艺术表演形式,完成了莲花落向戏曲演变的过程,给自己创新的全新剧种起名为“平腔梆子戏”“平戏”,演唱内容有《十女夸夫》《锯大缸》唐山演出的近十年里,这种戏曲形式被称为唐山落子”。1919 年赴东北奉天 (今沈阳)等地演出过程中,在继承唐山落了男声旦角唱腔的基础上,创造出具有东北风格特色的女声旦角唱腔,人们又称其为“奉天落了”民国十二年(1923 年),“平戏”定名“评剧”,其流行遍及全国各地。 评剧经过不断的变革创新,形成了独特的唱腔板式和表演形式,拥有一套相适应的伴奏,以及出色的演员阵容和完善的管理方法。

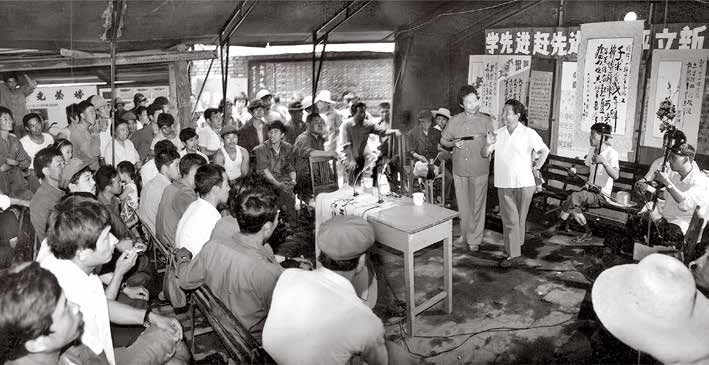

唐山评剧团著名演员洪影、范金亭深入基层为群众演出

冀公网安备:13020302000629号

冀公网安备:13020302000629号